| 正月三が日 | 修正会(年始大般若) |

|---|---|

| 1月4日~7日 | 年頭回禮 |

| 4月8日 | 薬師如来祭禮 |

| 4月24日 | 地蔵講 |

| 8月9日 | 四万八千日(観音講) |

| 8月13日 | 合同法要(盆施餓鬼会) |

| 8月14日~18日 | 盆棚経 |

| 12月31日 | 歳末諷経・除夜の鐘 |

※毎月第3日曜日 座禅会

大龍寺のご本尊は、薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)です。室町時代後期の作と伝えられ、長い年月にわたり、人々の病気平癒と心身の健康を見守り続けてきました。

薬師如来は「東方瑠璃光世界」の教主とされ、「医王如来」とも称される癒しと慈悲の仏さまです。その両脇には、日光返照菩薩(にっこうへんじょうぼさつ)と月光返照菩薩(がっこうへんじょうぼさつ)が脇侍として安置されています。この三尊は、調和と清らかさを象徴し、本堂内にあたたかな光をもたらしています。

さらに、本堂には禅宗の祖師として知られる達磨大師像や、大龍寺の勧請開山である天室宗真和尚の像もお祀りされています。これらの尊像は、大龍寺の歴史と精神を今に伝える大切な存在です。

福徳円満・五穀豊穣・商売繁盛の守り神として広く信仰されている「大黒天像」が安置されています。

かつては薬師堂の隣に「大黒堂」が設けられ、大黒天像はそこに祀られていました。しかしながら、積雪の重みにより大黒堂は倒壊し、一時は薬師堂内にて丁重にお祀りされておりました。その後、整備と再建を経て、現在では本堂脇の上の間に大黒天像を安置しております。

大黒天像は、訪れる人々に変わらぬご加護を授け続けています。

妙見観音堂は、妙見菩薩および正観音をご本尊とするお堂で、現在は本堂の西側に移設されています。このお堂には、慶応三年(1867年)十月に造立された木造の最上三十三観音が安置されています。

近年、仏師による洗浄が行われた際、台座に刻まれた寄進者の名前が明らかになりました。その中には、小姓町の遊女たちの名前も多く含まれており、当時の人々の信仰と地域の歴史を今に伝えています。

妙見観音堂は、祈りの場であると同時に、地域の文化や人々の思いを映し出す貴重な存在です。

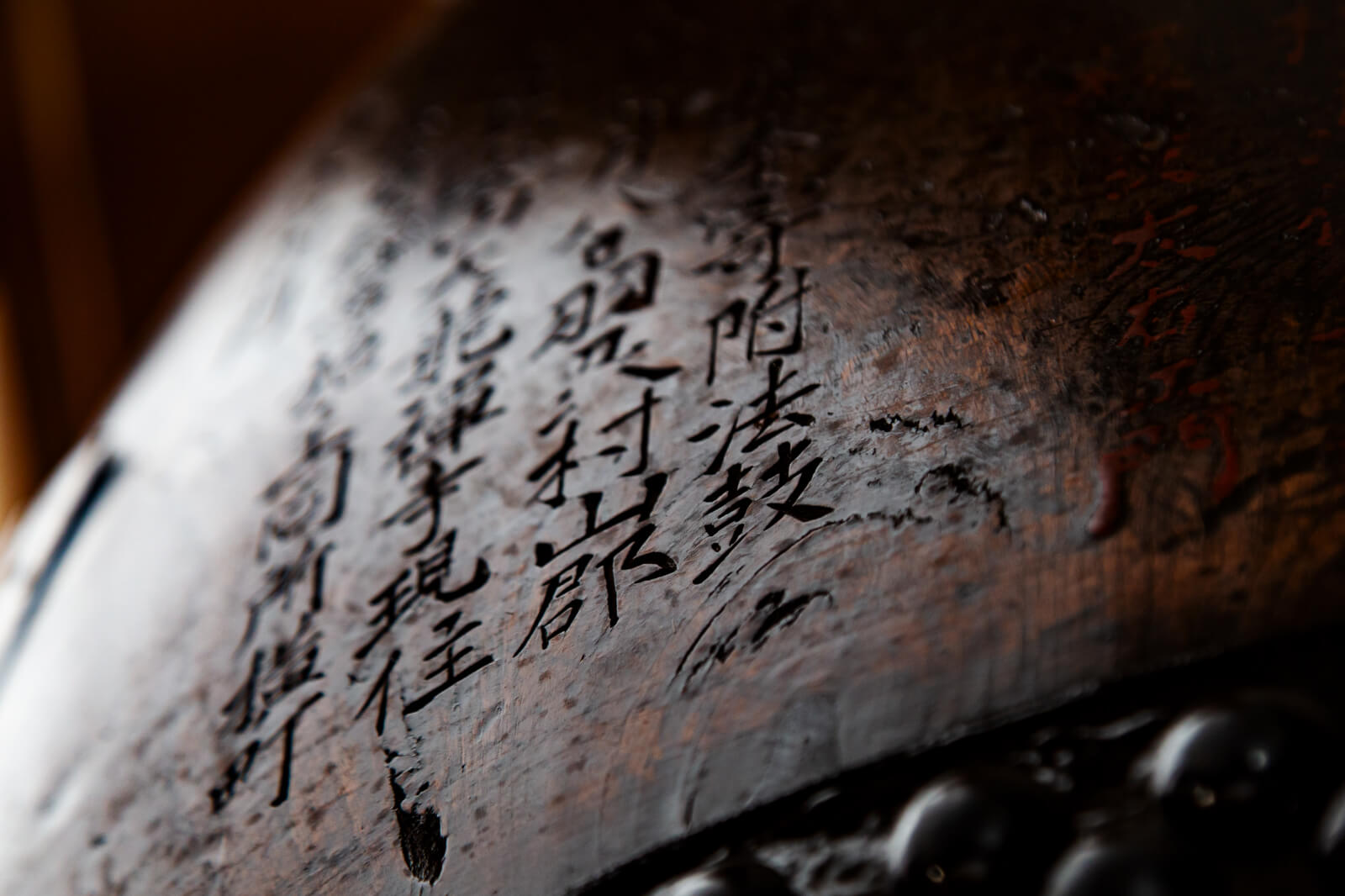

大龍寺に伝わる法鼓には、以下の刻文が記されています。

「為先祖代々菩提奉寄附法鼓 天明六丙午七月八日 羽刕村山郡山形郷寶雲山大龍禪寺 現住智峯義勇誌焉 施主堂所横町太右衛門」この度、皮の張替えを行いました。

七日町の鎮守として親しまれる「薬師堂」は、土蔵造りの堅牢な建築様式で建てられ、内部は総檜造りの美しい構造となっています。本尊として祀られているのは、薬師瑠璃光如来の立像です。この像は、行基菩薩の作と伝えられ、山形藩主・鳥居忠政公が念持仏として深く信仰していたといわれています。

脇侍には、日光菩薩に代わって阿弥陀如来、月光菩薩に代わって地蔵菩薩が安置されています。また、眷属としての十二神将像は、文政二年(1819年)に京都の仏師によって彫刻されたもので、精緻な造形美が特徴です。

薬師堂は、地域の人々の信仰の中心として、長い年月にわたりその役割を果たしてきました。その歴史とともに、訪れる人々に癒しと安らぎを与え続けています。

大龍寺の梵鐘は、文化九年(1812年)に再鋳されたものでした。その鐘には「この鐘声は世界の果てまで響き、苦界の諸霊を慰め、ともに平和と安楽を祈る」と刻まれ、長きにわたり人々の祈りを受け止めてきました。

しかし、戦争末期には多くの寺院と同様に、梵鐘も強制供出の対象となり、惜しまれつつ失われました。その後、昭和五十九年(1984年)に再び鋳造され、現在の鐘が誕生しました。

新たな梵鐘は、かつての鐘の精神を受け継ぎ、今もなおその音色で訪れる人々の心を癒し、平和への祈りを響かせています。

大龍寺に伝わる半鐘には、長文の刻文が記されています。その末尾には「元禄十五年(1702年)六月十五日、工匠仙台住高田五兵衛清光」と刻まれており、当時の工匠による精巧な技術と、鐘に込められた祈りの想いが伝わってきます。

歴史の証人ともいえるこの半鐘は、大龍寺の貴重な文化財の一つとして大切に守られています。

大龍寺の「薬師祭禮」は、長い歴史とともに地域に根ざした伝統行事です。その起源は古く、寛政三年(1791年)には、防火・除災を祈願して、町を挙げて十七日間にわたる薬師如来御開帳の大法要が営まれました。この大法要は、当時の人々の篤い信仰と、町の安全を願う真心によって支えられたものでした。

以後、春と秋の年二回、二月八日・七月八日に薬師祭が行われ、祭りと町の定期市(市日)は深く結びついていました。時代が移る中で、薬師祭は七日町一・二・三区の町内会によって守り伝えられ、今日まで連綿と受け継がれています。

その後、祭典の時期は現在の「四月八日」に定まり、春の恒例行事として多くの参拝者でにぎわいを見せています。そして令和七年(2025年)には、四百年の節目を迎え、「薬師祭禮四百年祭」として盛大に執り行われました。

薬師祭禮は、地域の人々の信仰と絆を象徴する行事として、これからもその伝統を未来へと受け継いでいきます。

大龍寺は、元和八年(1622年)、徳川譜代の大名である鳥居忠政公が山形藩に移封された際、その附寺として山形に移されたことに始まります。

千葉県佐原(現在の香取市)にある大龍寺の第十七世住職・泰室宗安和尚が山形へ赴き、寺の基礎を築きました。泰室宗安和尚は、自らを第二世と称し、佐原大龍寺の前住職である天室宗真和尚を勧請開山としました。

その後、第三世・機外紹鑑和尚の時代である寛永十三年(1636年)、鳥居家に代わり山形城主となった保科正之公が山形城内の改修を行いました。この際、大龍寺は旧最上家の武家屋敷三軒分、約四千坪の土地を拝領し、現在の地へ移転しました。

さらに、保科正之公が会津へ転封された際、機外紹鑑和尚もこれに従い、会津東山に新たな大龍寺を創建しました。

時を経て、令和三年(2021年)には現在の大龍寺の本堂および山門が再建され、翌年には落慶法要が執り行われました。長い歴史を持つ大龍寺は、今もなおその伝統を受け継ぎながら、地域の人々に親しまれています。